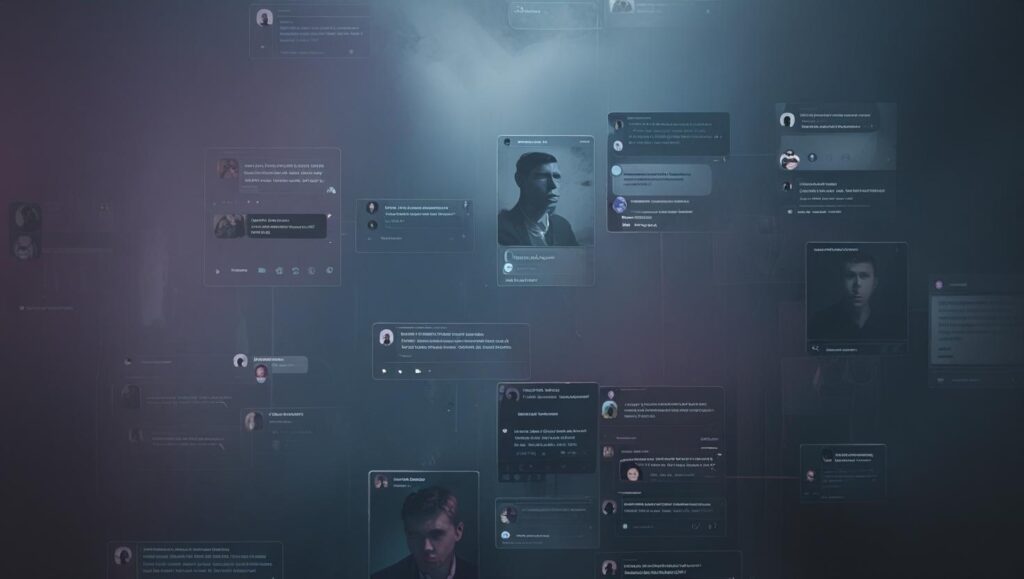

Media sosial telah menjadi saluran krusial dalam penyebaran informasi politik di Indonesia, khususnya selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Studi oleh Maria Monica Wihardja, Burhanuddin Muhtadi, dan Lee Sue-Ann dalam “Disinformation and Election Propaganda: Impact on Voter Perceptions and Behaviours in Indonesia’s 2024 Presidential Election” mengungkapkan bahwa meskipun platform seperti WhatsApp dan TikTok termasuk sumber informasi pemilu yang paling banyak diakses selain televisi, khususnya oleh pemilih muda, tingkat kepercayaan terhadapnya relatif rendah dibandingkan sumber tradisional seperti televisi dan percakapan langsung.

Pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana media sosial mampu mengubah sikap politik pemilih? Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengaruhnya tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh faktor psikologis dan partisan yang kompleks.

Pertama, informasi dari media sosial tidak secara otomatis mengubah keyakinan atau perilaku pemilih. Respons individu lebih ditentukan oleh kecenderungan partisan berbasis kepribadian (personality-based partisanship) daripada paparan informasi itu sendiri.

Misalnya, pendukung setia suatu kandidat cenderung menolak narasi negatif yang menyerang kandidat pilihan mereka, sekalipun narasi itu tersebar luas di media sosial. Sebaliknya, mereka lebih mudah menerima informasi yang menguatkan keyakinan awal.

Fenomena ini disebut confirmation bias, di mana pemilih secara selektif mencari, menerima, dan mempercayai informasi yang selaras dengan afiliasi politik mereka. Dukungan terhadap Prabowo Subianto, misalnya, membuat pemilih cenderung tidak mempercayai isu nepotisme terkait Gibran Rakabuming Raka, meskipun narasi itu viral.

Di sini, confirmation bias bekerja sebagai mekanisme pertahanan: ketika informasi baru bertentangan dengan keyakinan politik yang sudah mengakar, pemilih akan mengabaikan atau merasionalisasi kontradiksi tersebut untuk menjaga konsistensi sikap. Dengan kata lain, media sosial lebih berfungsi memperkuat polarisasi ketimbang mengubah pendirian loyalis.

Keterbatasan pengaruh media sosial ini juga tercermin dalam fenomena selective exposure dan selective belief. Meskipun pemilih terpapar beragam narasi, baik disinformasi maupun propaganda politik, mereka cenderung hanya mempercayai yang sesuai dengan preferensi kandidatnya.

Studi tersebut menemukan bukti kuat selective belief (misalnya, pendukung Anies Baswedan lebih skeptis terhadap narasi korupsi yang menyerangnya), tetapi lemah dalam selective exposure.

Artinya, ruang gema (echo chamber) di Indonesia tidak seketat yang diduga: pemilih masih terpapar informasi yang berlawanan dengan keyakinannya, tetapi penyaring partisan mencegahnya memengaruhi sikap. Alhasil, media sosial gagal menggeser dukungan pemilih yang sudah memiliki komitmen tinggi.

Namun, mekanisme berbeda terjadi pada swing voters, pemilih yang awalnya netral atau belum memutuskan pilihan. Di sini, perubahan keyakinan terhadap narasi propaganda yang mencolok (bukan sekadar paparan) menjadi faktor penentu.

Misalnya, peningkatan kepercayaan pada isu “Ganjar sebagai boneka Megawati” meningkatkan kemungkinan memilih Prabowo-Gibran. Sebaliknya, keyakinan pada isu nepotisme Gibran menurunkan dukungan untuk pasangan tersebut.

Penting dicatat, perubahan paparan semata tidak cukup mengubah suara, di mana yang krusial adalah apakah swing voters mempercayai narasi itu. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial bisa efektif memengaruhi kelompok ini melalui pembentukan persepsi, terutama jika narasi yang disebarkan relevan dan mampu menciptakan keraguan terhadap integritas kandidat.

Mekanisme pembentukan keyakinan melalui media sosial juga bergantung pada jenis konten dan konteks penyebarannya. Narasi negatif atau menyesatkan, seperti tuduhan keterkaitan kandidat dengan PKI atau isu politik identitas, lebih mudah diyakini jika sesuai dengan prasangka partisan penerima.

Deepfake buatan AI, meski kualitasnya masih rendah, menunjukkan potensi risiko: hanya 19% responden yang terpapar video palsu Prabowo berpidato bahasa Arab, 28% responden mempercayai video itu. Efektivitasnya diperparah oleh algoritma media sosial yang mempersonalisasi konten, membanjiri pengguna dengan informasi yang memperkuat bias mereka.

Namun, kerentanan ini tidak seragam: pendukung kandidat tertentu (misalnya Ganjar) lebih kecil kemungkinannya terpapar atau mempercayai deepfake yang menargetkan kandidat lain, karena perbedaan ekosistem informasi yang mereka huni. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai amplifier yang meningkatkan perpecahan melalui eksploitasi bias kognitif.

Kesimpulan utamanya, media sosial memengaruhi perilaku politik melalui interaksi rumit antara paparan informasi, bias partisan, dan pembentukan keyakinan.

Mekanisme utamanya bukanlah perubahan sikap secara langsung, melainkan: (1) Penguatan preferensi eksisting lewat confirmation bias di kalangan loyalis; (2) Mobilisasi swing voters melalui perubahan keyakinan pada narasi propaganda yang strategis; dan (3) Memperuncing polarisasi dengan memfasilitasi penyebaran konten yang memicu ketidakpercayaan terhadap kubu lawan.

Seperti ditegaskan dalam studi ini, kendati media sosial penting sebagai sumber informasi, ketahanan pemilih Indonesia terhadap disinformasi relatif tinggi, terutama karena ketergantungan pada sumber tepercaya (TV, percakapan langsung) dan kesadaran akan bahaya hoaks.

Dengan kata lain, pengaruh media sosial bersifat termediasi: dampaknya pada perilaku pemilih ditentukan bukan oleh paparan semata, melainkan oleh bagaimana keyakinan partisan menyaring informasi itu menjadi sikap politik.

Penulis: Redaksi Insight by Research

Baca Juga:

Echo Chamber dalam Pemilu 2024 di Indonesia

Echo Chamber: Dinamika Pembentukan dan Konsekuensi Sosial di Ruang Digital

Media Politik di Indonesia: Sumber Informasi Utama dan Tingkat Kepercayaan Publik